1.游戏引擎导论

1.1 游戏:现代计算机技术的奇迹

游戏=实时的虚拟世界操作系统:游戏,你看到的每一个画面、每一个细节,都是在计算机里面用0、1模拟出来的。游戏把图形、物理、动画、音频、网络等几乎所有计算机学科融成可交互的0/1世界,本质是对真实世界的近实时模拟。

实时性是第一约束:再复杂的算法,若无法在33ms(30FPS)/16.6ms(60FPS)的预算中完成,就不具备游戏引擎价值。

高度集成的系统工程:现代游戏把渲染、动画、物理、音频、AI、网络、流式加载、内存/线程管理等几十个子系统协同到”实时”(real-time)预算内运行,本质难度不亚于一个小型操作系统。

- 游戏引擎是皇冠上的钻石:玩家看不见,但它支撑了游戏、电影虚拟拍摄、军用仿真、数字孪生/车载HMI等广泛产业实践。

1.2 为什么学习游戏引擎

从“会开车”到“能造车”:多数人会使用 Unity/UE 等引擎工具,但少数人能理解其底层架构设计与技术权衡逻辑;学习游戏引擎入门知识,核心目标是讲清其背后的系统工程方法论,实现从“工具使用者”到“技术理解者”的跨越。

虚拟世界的“地基”:引擎通过抽象硬件与操作系统差异,统一资源管理与运行时框架,成为构建交互式3D世界的底层“生产力工具”。下一个时代,将是游戏引擎技术构建的虚拟现实时代;未来10-20年,每个人或多或少需要了解虚拟世界的构建逻辑,而游戏引擎正是这一虚拟世界的核心基础。

产业外溢价值:引擎思维不仅适用于游戏开发,更可迁移到任何大规模实时/交互式系统的构建中(如仿真、可视化、虚实融合应用),其应用领域已渗透至多个产业:

- 虚拟人/数字人领域:支撑实时全局光照、高精度材质渲染及毛发/布料动态模拟

- 影视行业:赋能 LED 虚拟影棚拍摄、广告级实时渲染与特效制作

- 军事模拟:应用于驾驶训练、战术推演等高精度仿真系统

- 数字孪生:服务于工业设备监控、城市智慧管理等场景

服务创意与团队协作:游戏引擎的用户不止是程序员,更覆盖设计师与美术等创意岗位。强大的工具链、数据驱动的工作流及灵活的二次开发能力,直接决定团队协作效率与内容产出质量的上限。

技术壁垒与职业成长:掌握引擎技术体系后,能力可快速迁移至影视实时化、工业仿真、可视化等领域,既能突破单一技术领域的局限,也能拓展职业选择的边界。

享受构建虚拟世界:构建虚拟世界是一个充满乐趣的东西,如同上帝一样。去定义这个世界最基础的规则,然后按下一个按钮,当计算机在运行的时候,这个世界真的出现在你的面前。创造的快乐,是没有办法用语言形容的。

1.3 游戏引擎历史

早期(无引擎时代):主机与街机硬件资源极度受限,游戏开发需针对特定硬件从零编写代码,程序与美术、音效等内容高度耦合,呈现为”单体程序”形态,几乎无功能复用性,每款新游戏都相当于全新开发。

第一个游戏引擎雏形:约翰·卡马克(John Carmack)在开发首款FPS游戏《Wolfenstein 3D》时,首次尝试将游戏中可复用的核心功能(如渲染、输入控制)分离封装,奠定了游戏引擎的原始框架。后续其开发的《DOOM》进一步完善这一模式,将分离出的核心模块正式形成“DOOM引擎”,并通过授权给其他公司商业化,成功助力开发出《ShadowCaster》等作品,开启了游戏引擎的商业探索。

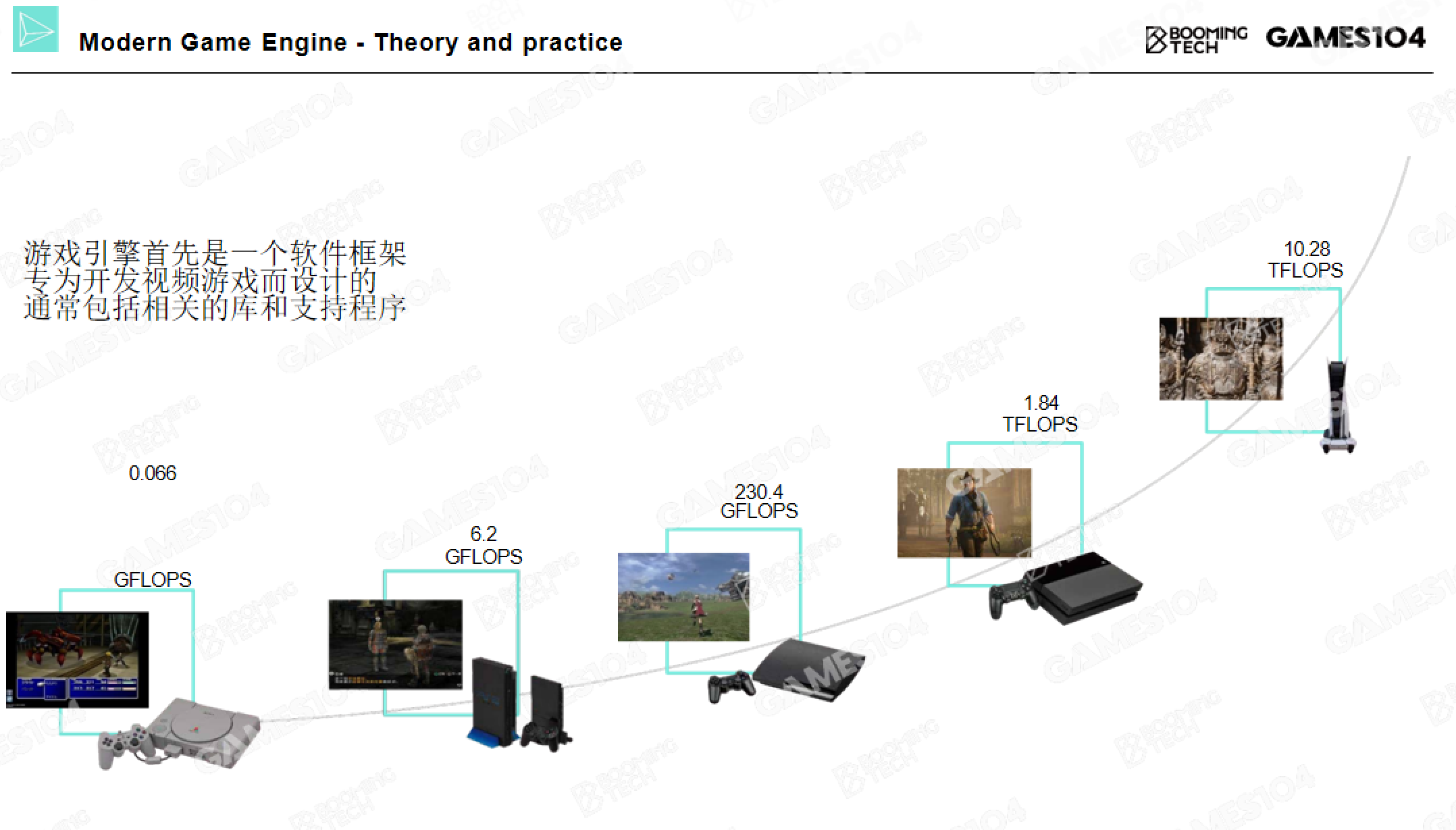

Quake时代与GPU革命:Quake引擎实现了突破性的实时3D渲染技术,并通过支持OpenGL接口接入3D加速功能——这一阶段显卡(GPU)应运而生,成为引擎技术跃升的关键硬件基础。游戏引擎的发展始终与硬件迭代深度绑定:早期主机算力仅约0.06GFlops,而PS5的运算能力已达10TFlops,算力增长超16万倍,直接推动游戏画面精度、物理模拟复杂度与引擎功能覆盖范围的爆发式提升。

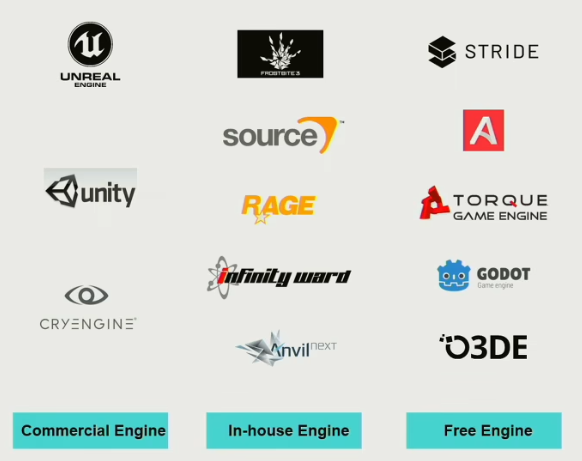

现代游戏引擎生态:当前引擎市场已形成多元格局,包括:商业引擎(如Unreal Engine、Unity,凭借成熟管线占据主流)、自研引擎(如EA寒霜引擎、育碧Anvil引擎,针对特定游戏类型深度定制)、开源引擎(如Godot,轻量灵活,适合独立开发者),以及物理模拟(PhysX)、音频渲染(Wwise)、植被生成(SpeedTree)等专业中间件。其中开源引擎在轻量级作品开发中表现亮眼,但在复杂场景支持与工业化协作能力上,与商业及自研引擎仍有差距,共同构成了覆盖不同需求的引擎生态。

1.4 什么是游戏引擎

核心定义

- 一句话本质:Wiki中游戏引擎概念较笼统,可将其定义为实现虚拟世界整套技术的基础,同时也是展示人们创意的舞台;本质是用于构建与运行虚拟世界的“框架+运行时+工具链”集合,远不止渲染功能,核心是多系统协同。

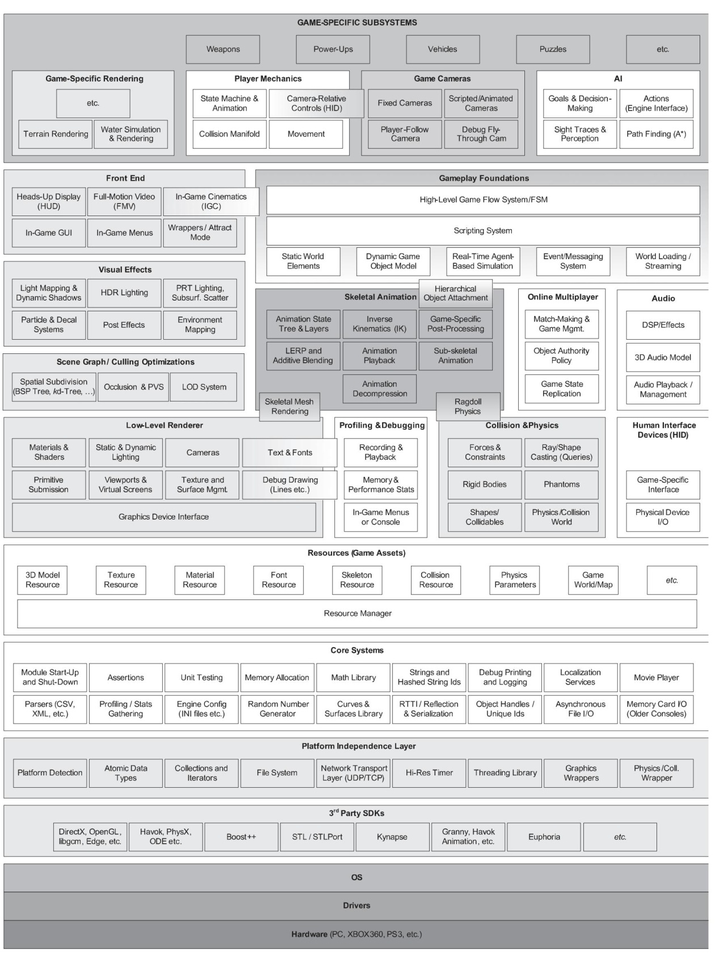

- 工程构成:含渲染(图像绘制)、物理/碰撞(战斗模拟)、动画、AI、网络(多人互动)、控制(玩家-角色交互)、内存管理等子系统,配套编辑器与跨平台抽象,支撑游戏、虚拟制作、仿真等实时应用。

特别强调

引擎 ≠ 渲染:渲染仅为模块之一,《Game Engine Architecture》架构图显示,Rendering在引擎中占比极小;难点是将多系统在16.7ms(60FPS)/33ms(30FPS) 帧预算内稳定拼装,同时保证可扩展、兼容旧资产。

实时性是生命线:引擎目标是在有限计算资源/带宽下实时模拟现实,大部分特效计算需压缩在1ms左右,每子系统仅获数毫秒算力,超预算即掉帧;需在算力、带宽、内存等硬约束下做取舍,因此称“复杂性的艺术”。

核心制作难点:

- 硬件依赖:算力、内存、带宽存在严格限制;

- 网络挑战:需解决延迟与同步问题;

- 工具链支撑:不仅面向程序员,还需为内容制作者(美术/设计师)提供良好工具链;

- 版本兼容:技术迭代时需保证旧资产可用,架构设计需兼顾向前兼容性。

游戏引擎三大核心特质

- 虚拟世界底座:用01逻辑模拟物理、光影等底层规则,支撑从2D像素场景到次世代开放世界的运行,哪怕简单游戏也需多组件协同实现基础功能。

- 创意生产力工具:核心用户包括美术、设计师与工程师,靠可视化工具(关卡/材质编辑器)实现无代码创作,同时提供高扩展性API,满足不同游戏类型开发需求与团队协作。

- 约束下的复杂系统:无完美架构,需在“画质体验”与“硬件限制”间平衡,是技术与创意结合的复杂工程,体现“艺术复杂系统”的本质。

游戏引擎常见的“制作难点”

- 硬件与资源边界:算力、内存、IO/带宽上限与网络延迟/抖动带来的同步难题。

- Real-Time 约束:算法/特效若无法在帧预算内完成,再好看也不可用(需 LOD、流式、异步与任务切片等策略)。

- 工具链与协作:在保证无代码创作体验的同时,维持工程可扩展与团队协同效率。

- 可演进架构:持续引入新特性而不破坏既有内容与工作流(前后兼容与数据迁移机制)。

1.5 如何学习游戏引擎

游戏引擎技术涵盖计算机科学所有主要领域知识,入门时聚焦主线以及知识框架与体系结构,不深究技术细节:

核心原则

先搭“骨架”再看“器官”:从分层架构、主循环/调度、数据组织建立系统认知,再分拆渲染、动画、物理等具体模块。

学习方法

- 从“Tick”解剖引擎:读引擎代码,沿

Update/Tick把游戏循环→调度→各系统时序串起来;固定步长 + 插值/外推是稳定实时模拟的入门钥匙。追踪各系统(渲染、动画、物理等)边界; - 搭“架构地图,配合资料阅读”:用《Game Engine Architecture》(游戏引擎架构)给自己建立分层/模块/数据流模型,再对照任何引擎源码定位入口与边界。 结合《Game Engine Architecture》做章节映射。

- 边学边做一个“小引擎,用Piccolo练手:基于课程配套C++迷你引擎(含platform/core/resource/function分层、ECS设计),做可运行的改造;

- 模块化精进:按“渲染 → 动画 → 物理 → 资源/脚本/玩法 → 工具链”逐块攻克,用同一关卡做 A/B 验证,量化每帧预算与数据流。

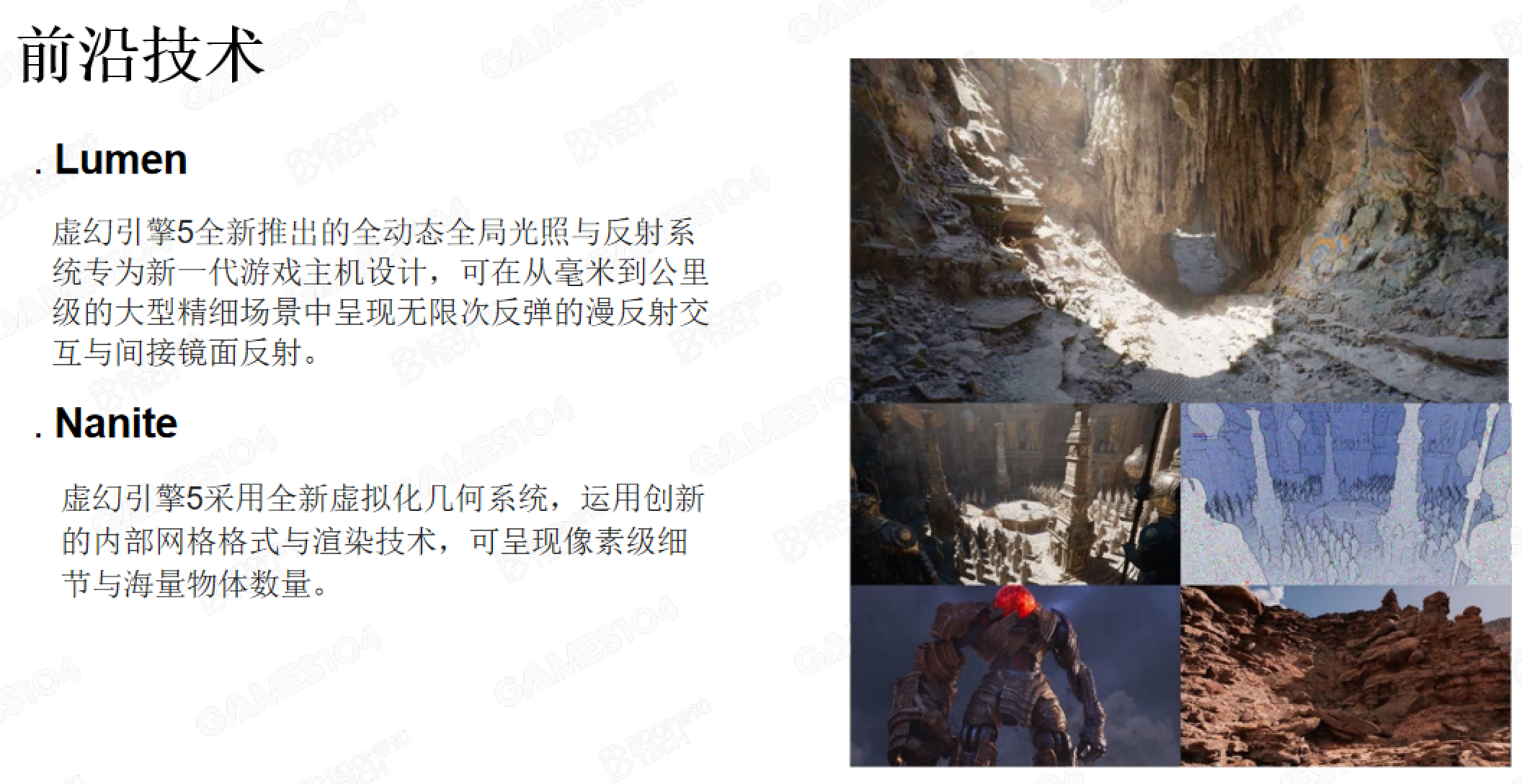

- 对照法理解前沿:对比UE5/Unity文档,验证Lumen/Nanite的设计取舍,思考小引擎的替代方案;

1.6 现代游戏引擎入门主要内容

聚焦体系结构与工程方法,不深究技术细节,核心围绕“虚拟世界构建逻辑”展开,共分九大类核心模块:

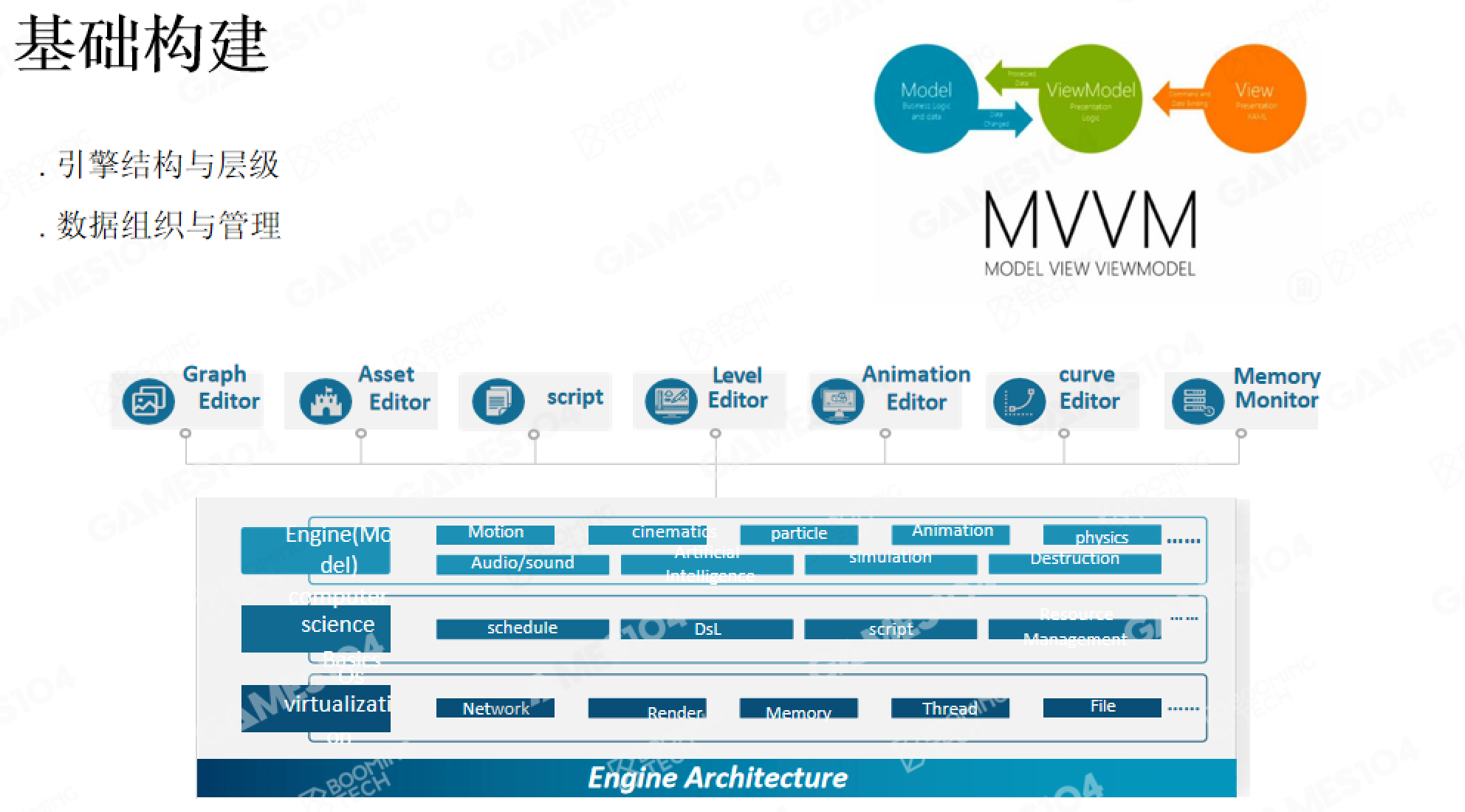

基础构建(Basic Elements)

核心是引擎“骨架”搭建:主循环/Tick调度、分层架构(平台抽象→核心层→功能层)、时间/帧率管理,以及资源/场景/对象的数据组织模型,帮你建立引擎整体认知,掌握代码阅读入口。

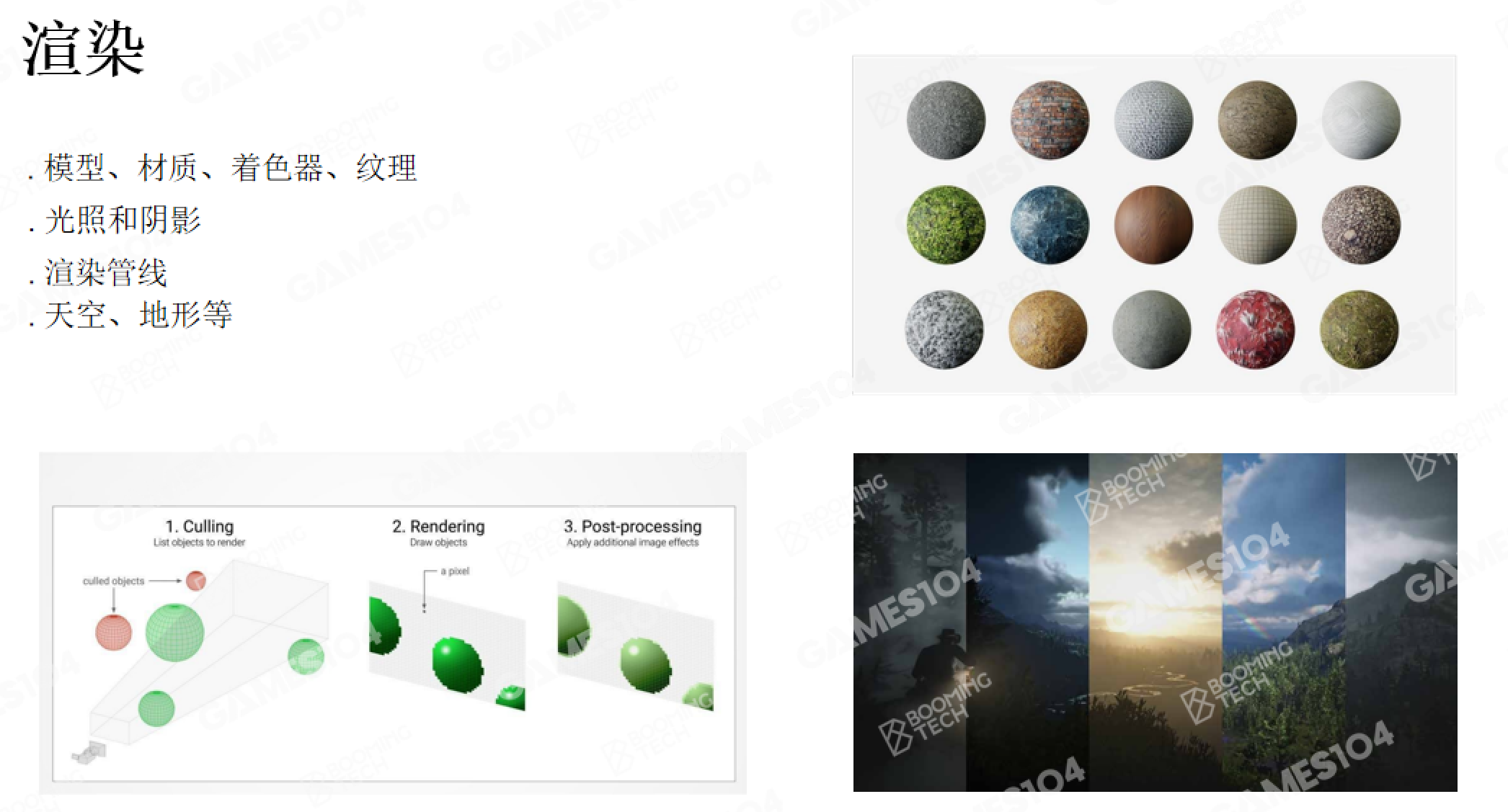

渲染(Rendering)

聚焦管线组织逻辑:可编程管线框架、Forward/Deferred渲染取舍、透明物体排序难点、PBR材质/光照整合,以及后处理与可扩展管线设计;不深讲图形学算法,侧重“多元素如何在33ms内高效拼装”。

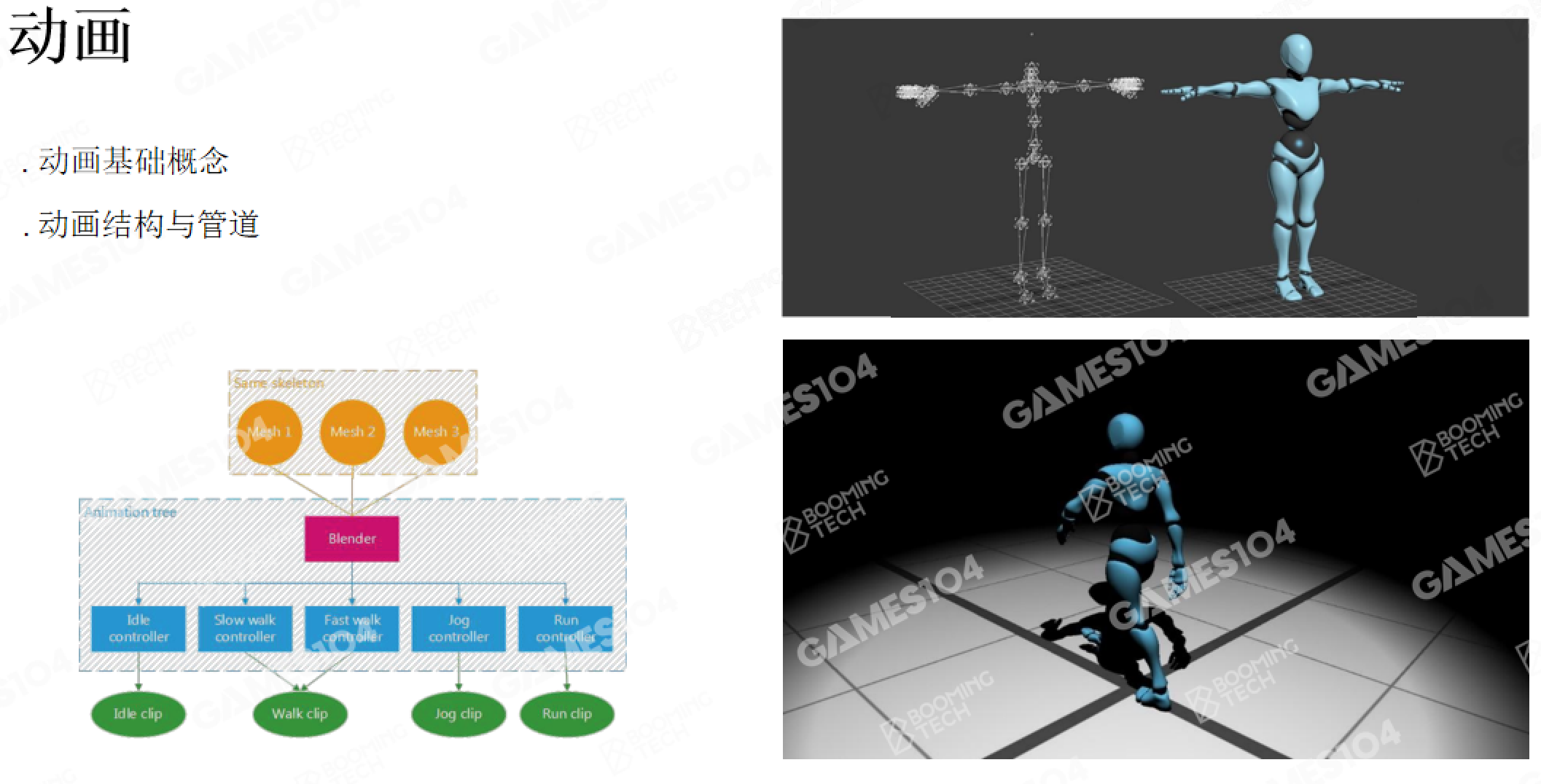

动画(Animation)

强调交互与玩法落地:动画树/Blend过渡机制、事件驱动交互(如受击打断、空手接白刃的准确性);略过Skeleton/Rigging基础,聚焦“动画素材如何变成可交互的游戏表现”。

物理(Physics)

解析虚拟世界的“互动规则”:碰撞形体(盒/球/胶囊等)与检测、刚体/软体/流体模拟,核心讲物理系统与Gameplay的耦合方式及性能权衡(如破坏效果的技术限制)。

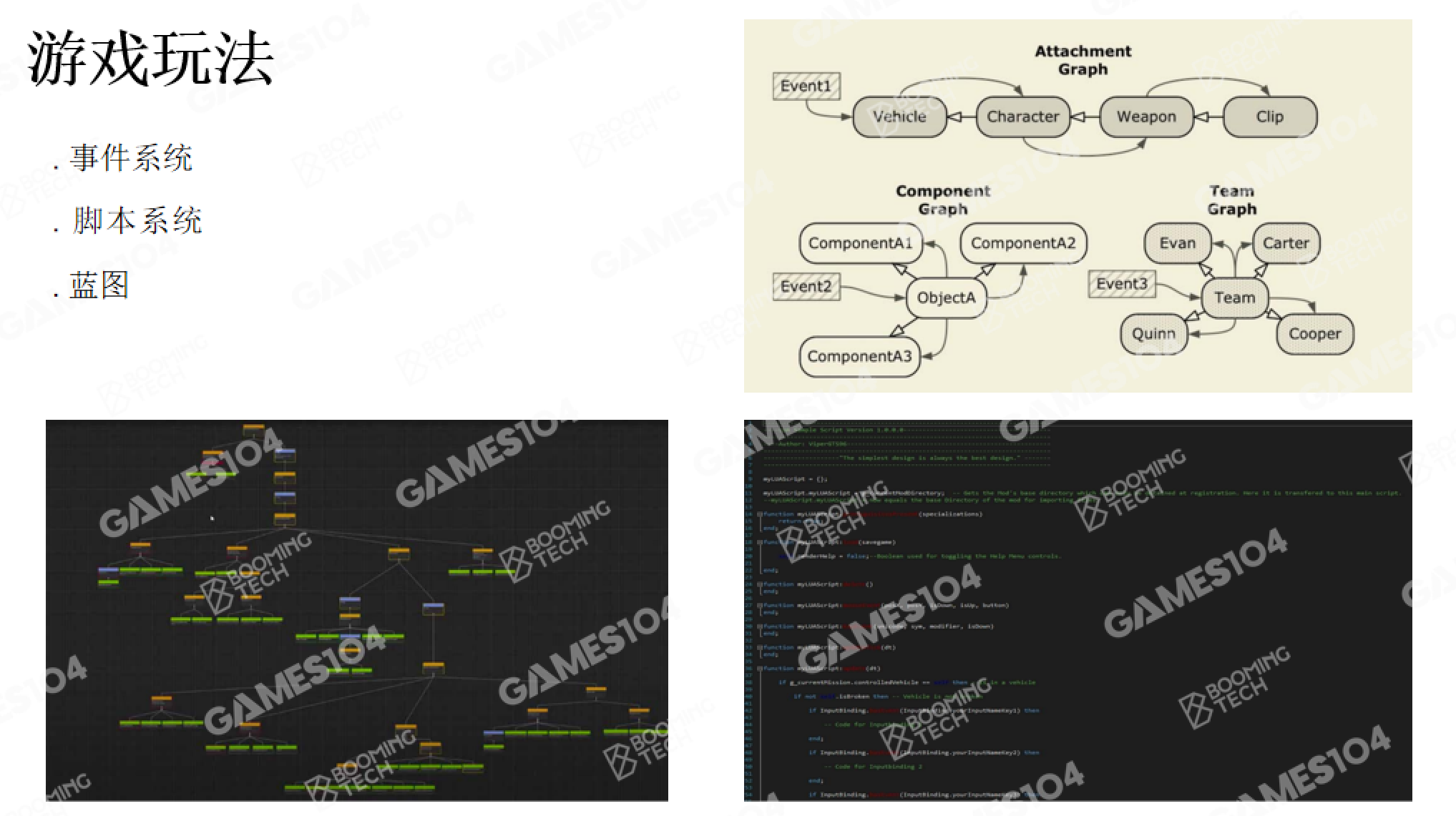

游戏性架构(Gameplay)

揭秘“游戏好玩”的底层逻辑:事件系统、脚本系统、图形化规则(Graph-driven),教你用“元件组装”思维让设计师表达游戏规则(如子弹伤害、AI支援等)。

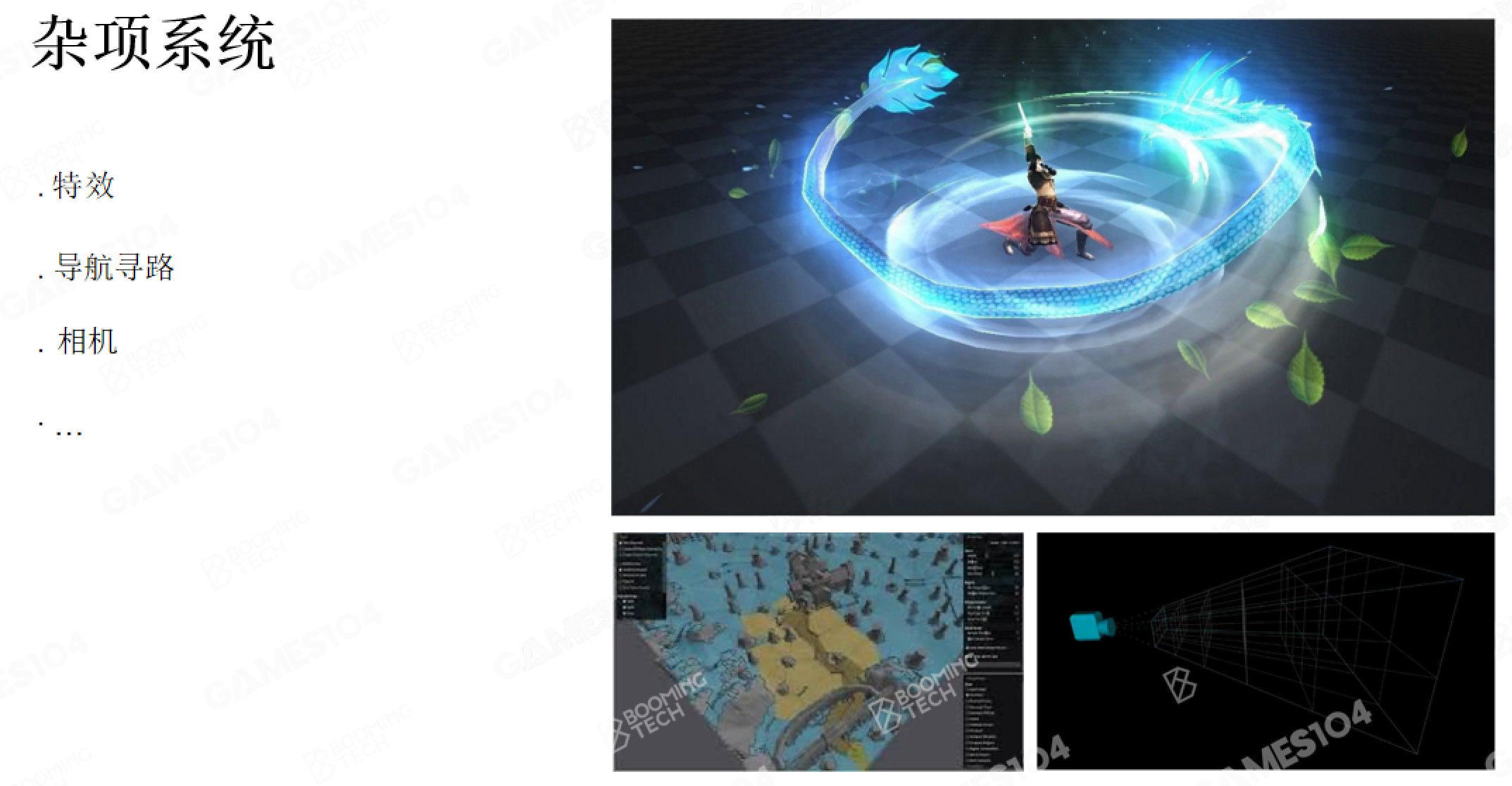

杂项系统(Misc. systems)

补充场景与体验细节:

- 特效系统:数据驱动的粒子发射器框架,支持美术创造多样效果;

- 寻路系统:导航网格与AI路径规划逻辑;

- 相机系统:镜头语言与射击/第三人称等场景的手感适配。

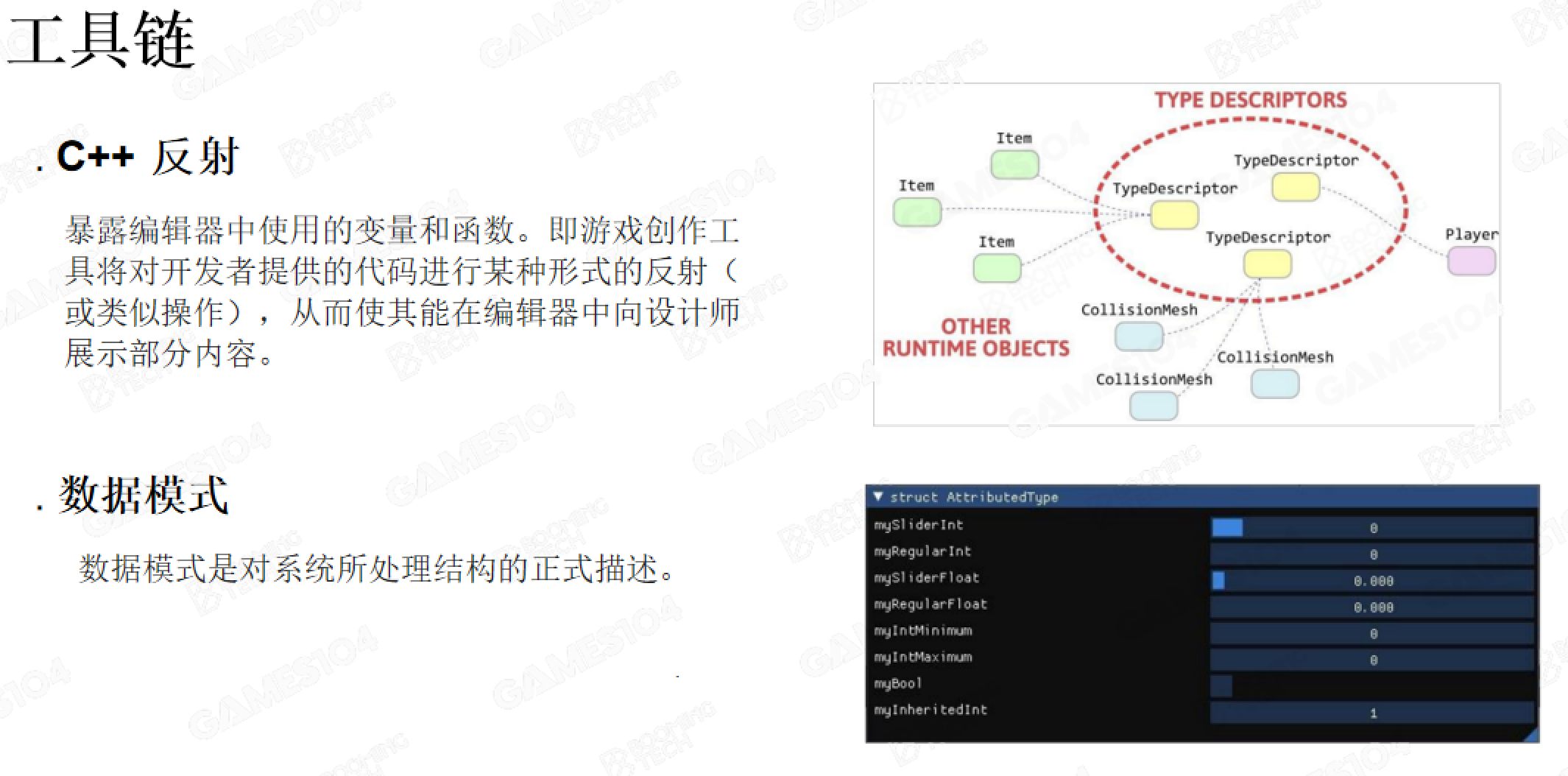

工具链(Toolchain)

工业化开发的核心:反射/元数据体系、序列化与资源管线、编辑器通信与版本兼容;讲“如何构建给美术/设计师用的工具体系”,而非编辑器操作。

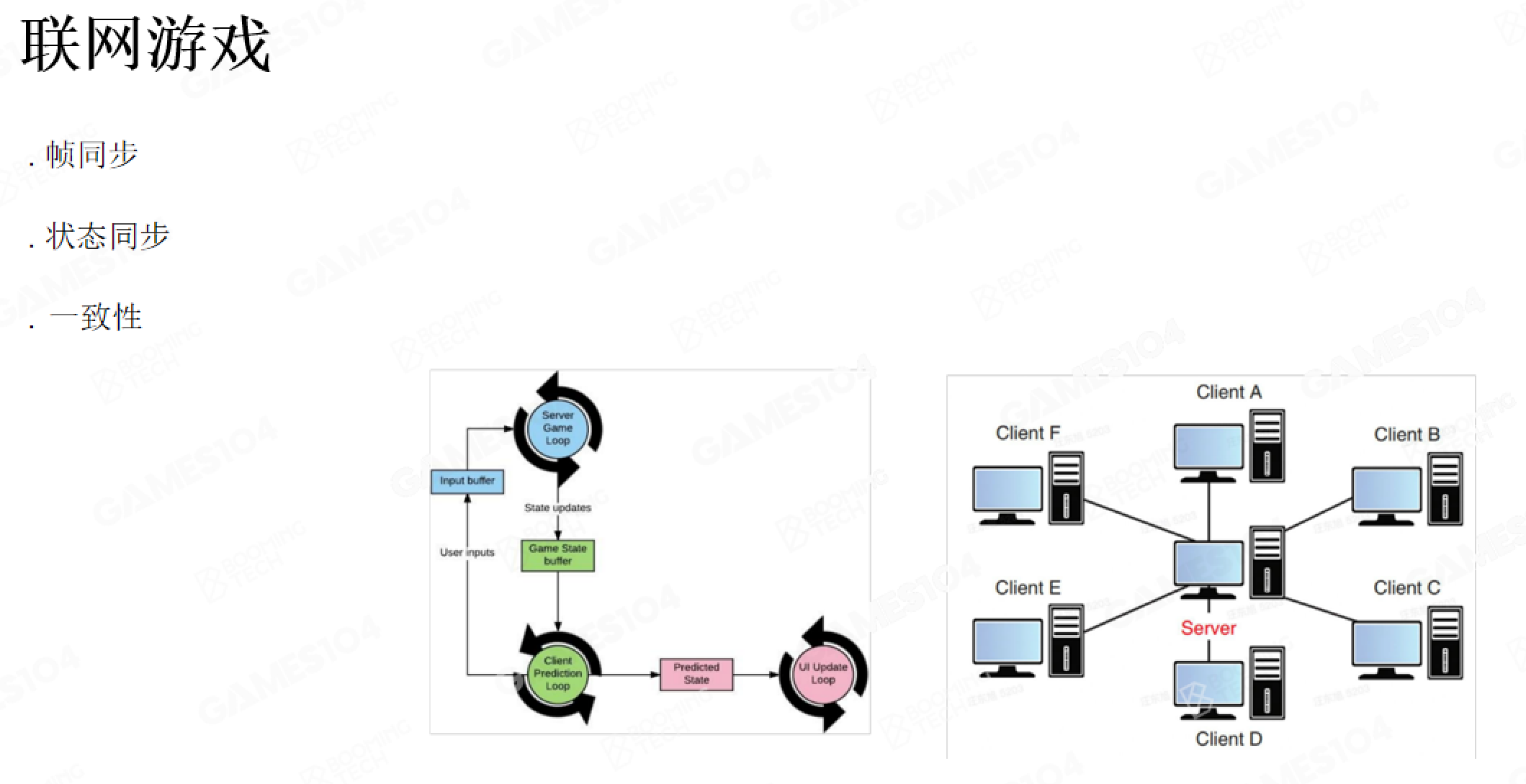

联网游戏(Online Gaming)

多人交互的技术本质:帧同步/状态同步算法、平行宇宙(本地/远程实例)的一致性维护,解析带宽/延迟/抖动对策,理解“大招命中与否”的同步逻辑。

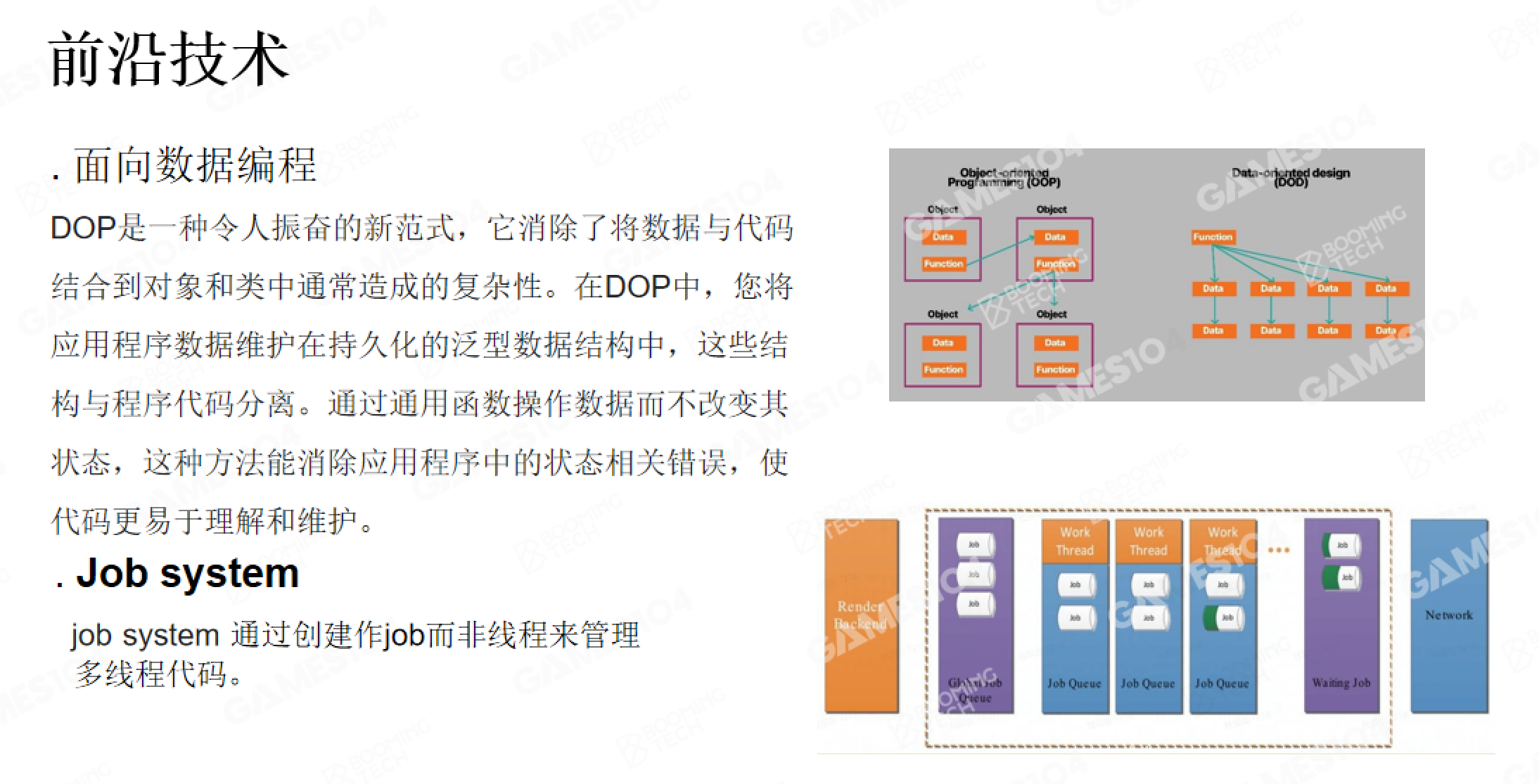

前沿技术(Advanced Technology)

解读行业趋势:Motion Matching动画合成、PCG(程序化内容生成)、DOD/Job System优化,以及UE5 Lumen(动态全局光照)、Nanite(虚拟化几何)的设计取舍与核心要点。

1.7 学习辅助

推荐书籍:《Game Engine Architecture》(第3版/第4版)

作为游戏引擎架构领域的权威工具书,可配合课程章节做“体系映射”,帮助深化对分层架构、模块协同的理解,是理论学习的核心辅助资料。

结合开源迷你引擎Piccolo学习

GitHub地址:https://github.com/BoomingTech/Piccolo

转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 785293209@qq.com